相鉄の車両

相鉄6000系

相鉄6000系…マイクロエース製品を重点的に加工

我が鉄道で大活躍する相鉄6000系です。

私鉄高性能電車の中では20m4ドアという国鉄スタイルをいち早く取り入れた相鉄6000系。

当時まだ準大手私鉄に分類されていた相鉄ですが、車両水準では他の関東大手私鉄に引けを取っていません。

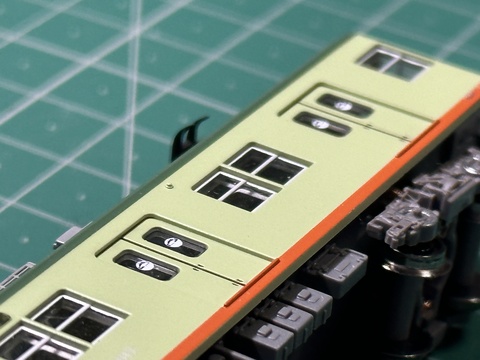

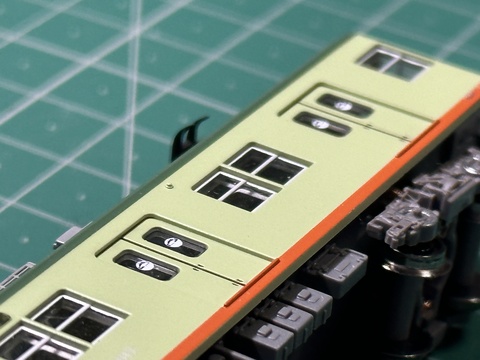

ただ、登場が4ドア両開きドアの黎明期ということもあり、側面のドア配置がやや変則的なものとなっていますが、模型ではそこもしっかり再現されています。

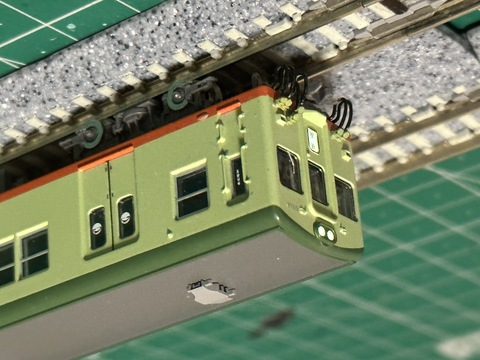

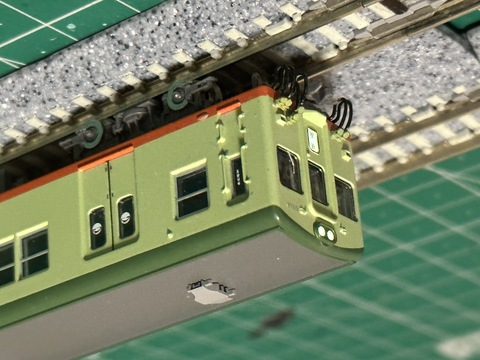

この、ちょっとポーっとした表情が、たまらなく好きなのです。

あまり特徴のない顔、と言ったらファンに失礼ですが、しいて言えば貫通扉の窓が運転台や車掌台の窓より若干低いのがポイントでしょうか。

相鉄6000系は鉄コレから非冷房時代が製品化されていますが、残念ながらこのポイントを押さえられていません。

鉄コレは鉄コレで初期車なので台車が違ったり、仕様的には魅力があるのですが、そもそも先頭車しか製品化されていないのでちゃんとした編成は組めません…

そういった理由で私はマイクロエース製を選びました。

クハの前面をもう少し角度をつけて観察…

なんといってもこの頃の相鉄の特徴は、ジャンパ栓ではないでしょうか。

一応製品オリジナルでもジャンパ栓の表現はありましたが、栓がへなちょこでホースもボディ色で途中でぶった切れており、とても見れたものではありませんでした。

そこで、当時流通量が多く手に入りやすかった、KATOの京急230形のジャンパ栓を実車の配置通りに孔を開けてつけてみたら…めちゃくちゃ様になるではありませんか!

いまでも相鉄6000系を走らせては、このジャンパ栓を見てひとりニヤニヤしております(汗)

なお、相鉄の若葉カラーのスプレー缶は発売されていないので、2色のスプレー缶を交互に吹くことで調色して、なるべくボディ色に近づけてみました。

色は…確か鶴見線103系製作用にとっていたGMの黄5号と、グリーン帯用の黄緑7号だったと思います。

行先はいつものマイクロエース製の例に漏れず明るすぎたので、軽加工を施して蛍光灯っぽくしています。

軽加工といってもとても簡単で、この製品の行先表示機は行先プリズムをライトユニットと車体の間に挟み込んでいるので、その行先プリズムの裏側をガンダムマーカーのホワイトで塗ってあげるだけです。

種別運番シールは、説明書指定の車掌台窓の表面に貼るスタイルがどうしても許せなかったので、プラ板にシールを貼り、そのプラ板を車体の裏に接着しています。これだけでだいぶおもちゃ感が消えます(笑)

塗装の美しさは必見レベルです。

マイクロエースらしいな〜と思ったのは、サッシの段違いがちゃんと再現されているところです。

この製品に限らず、マイクロの最大のライバルともいえる鉄コレはこういったところで意外と手を抜く(失礼)傾向があるので、そういう所で差がつくのかなぁ…と思っています。

いつも通りのメニューになりますが、ドアゴム墨入れとドアインレタ貼付を施工しています。

この時代の相鉄のドアステッカーは、円形の真っ白のものが窓の真ん中のポンっと貼ってあるだけなのですが、残念ながら製品化されていないようなので、同じ形状でしかも私鉄お馴染みの指ステッカーを貼付しています。

本物通りじゃないのに本物っぽく見えてしまうこのドアインレタはやはりすごい(笑)

そして、驚くべきは裾部のオレンジ塗装のところに鎮座する製造銘板。

銘板がモールドされるのはもはやNゲージの完成品では通例となりつつありますが、なんとこの製品は銀の文字まで印字されています。

しかも何となく日立製作所って読める気がします…すごすぎる。

相鉄の一時代のブームだった外付けディスクブレーキ。もちろん本製品でも再現されていますが、製品のままだとプラ成型色ですので、ちょっと前に話題になったメッキになるガンダムマーカーで塗ってみました。

結果は…それっぽくてなかなかいい感じです(笑)

車体更新の時期によって屋根のガラベンの配置が違うそうですが、それもちゃんと再現しています。

PS13やガラベンのような国鉄部品をふんだんに使いつつ、他社にはない独特なデザインでオリジナリティを持たせている魅惑の相鉄車…もっと集めてみたくなってしまいます(笑)

(2023.9.19)

Tc10354の私鉄電車のページに戻る