GM製コアレスモーターの車両間隔を詰める

現段階では、Nゲージで一番走行性能が良いとまで言われるGM製のコアレスモーター。

我が鉄道でもその性能はお墨付きで、最近では鉄コレ車両の標準装備としており、鉄コレモーターを搭載していた車両の換装も行っております。

ところが、コアレスモーターの難点……それが、台車に付いているカプラーポケットのバリエーションの少なさです。

この問題が一番露呈したのが、鉄コレ阪神5001形を導入した時のこと。

阪神は、他社と比べて台車間距離が広く、車体全体で見ても台車がかなり外側によっているのが特徴で、19m級車体ながら、20m級の鉄コレモーターが指定されています。

そのため、それに即して20m級のコアレスモーターを奢ってあげましたが…

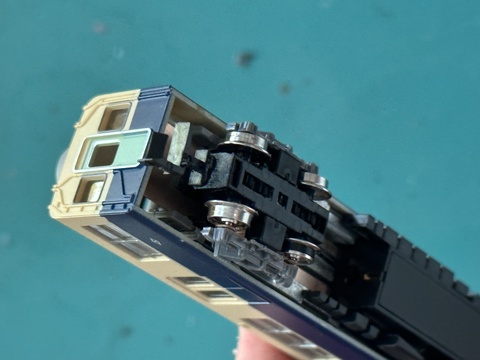

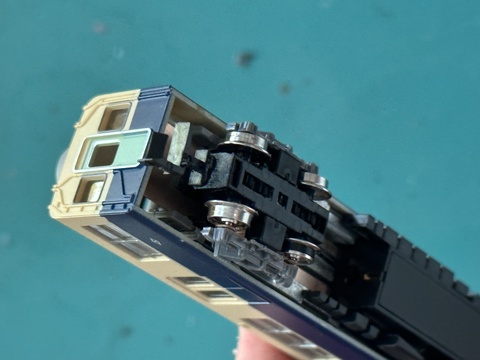

なんといってもこの飛び出たカプラーが目を引いてしまいます(笑)

台車位置は非常に阪神味を感じる良い位置で、隣に連結するトレーラー車とも大差がなく問題もないのですが、これではまともに混結できたものではありません。

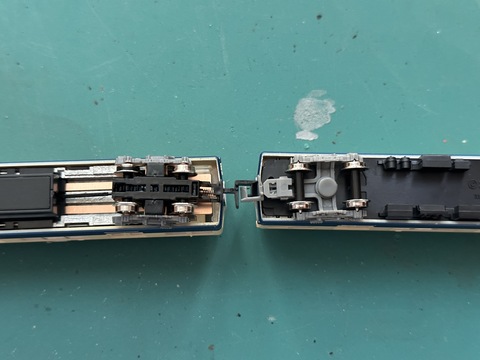

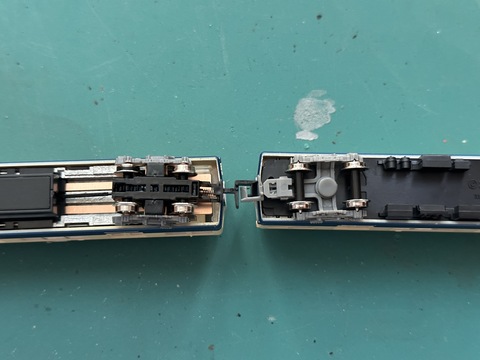

試しに連結してみましたが、ご覧の通り、相方のT車のカプラーを短縮しても、トンデモナイ連結間隔の広さです。

T車同士の連結との比較。これはひどい…完全にM車の周囲だけプラレール状態で、これではどこにモーターが入っているか一目でばれてしまいます。

では、カプラーの飛び出しを小さくしましょう、となるわけですが、前述の通りコアレスモーターのカプラーポケットは非常に種類が少なく、これより短いものはありません。

そこで、カプラーポケットの形状を活かして、強引にカプラーを直付けしてしまうことにしました。

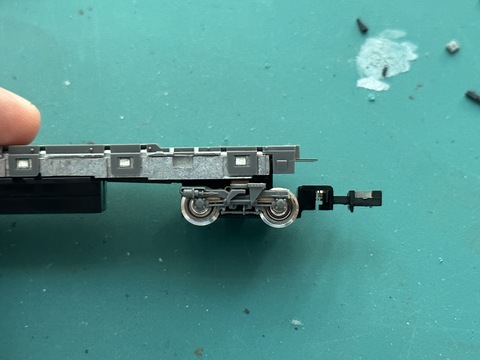

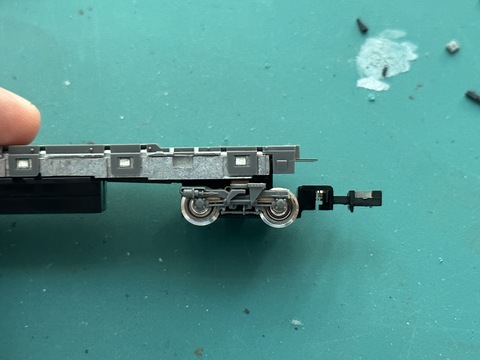

問題のカプラーポケットです。台車の前後両側にはまるよう爪が付いており、台車の底を覆うカバーを兼ねています。

これがカプラーポケットの標準長で、これとこれのもう一段階長いものが製品化されていますが、これより短いバージョンもぜひ作ってください…(汗)

それはさておき、まずはこのカプラーポケットに小細工を施します。

カプラーのばねを格納するケースを丸ごとニッパーで除去します。

カプラーのばねを支える突起があった場所を目印にφ=0.3mmの孔をあけます。

表面にケースの跡が残らないようにやすりで平滑にします。

次に、アーノルドカプラーの背面側(車両中心側)の平面部に、カプラーの腕の中心軸上となる位置で位置決めをして、φ=0.3mmの孔を深さ5mm程度まであけます。

あけた孔に瞬間接着剤を先端に付けた0.3mm真鍮線を差し込み、固定します。

カプラーに固定した真鍮線をカプラーポケットにあけた孔に貫通し、瞬間接着剤で固定します。

余分の真鍮線は台車と干渉するため、接着剤乾燥後に切除します。これで簡単小細工は終了です。

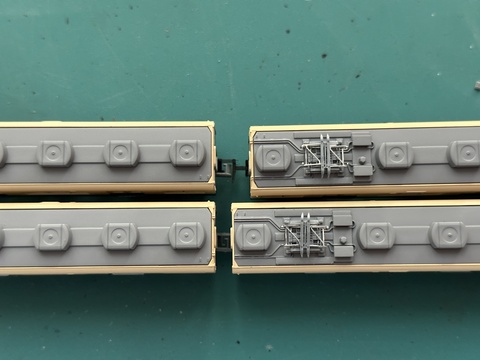

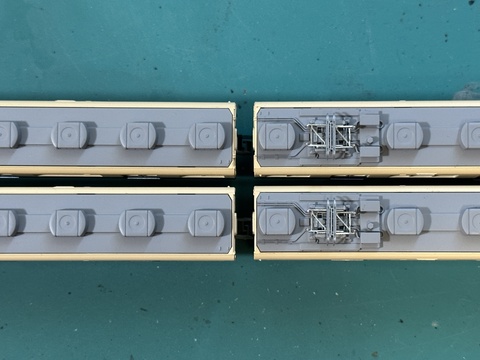

Before

After

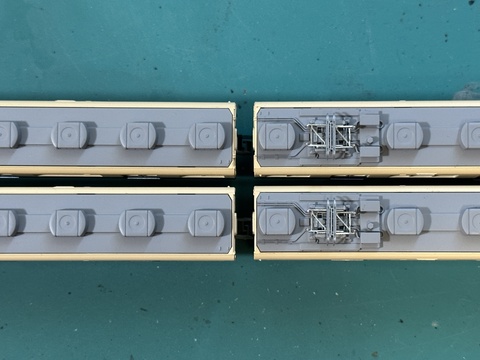

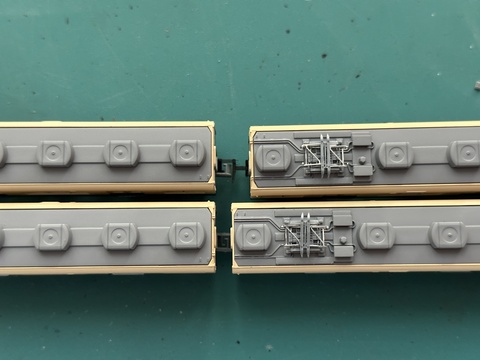

あれだけ飛び出ていたカプラーが、こんなにコンパクトになりました。いざ、連結してみましょう。

上がM車とT車の連結で、下がT車同士の連結です。

相当差のあった連結間隔は、ほぼ同一となりました。

元来のカプラーポケットを利用した改造なので、見た目もスリムです。

台車から直接生えたカプラーがややシュールですが、真鍮線での固定なので走行中の上下方向の摩擦にも十分耐え得ることでしょう。

実はこの工作は以前LM328iが行っていたもので、我が鉄道にも阪神の車両を迎えるにあたって、同工作を施工し、そのついでに記事化しました。

阪神車にとどまらず、台車位置によってはいろいろな車両に応用できそうな当工作。コアレスモーターの安定した走りを色々な車両に取り込んでみては如何でしょうか?

追記…完成した阪神5001形の車両紹介はコチラ

。

(2023.7.30)

(2024.7.28 追記)